排泄介助には、トイレやポータブルトイレの誘導、排泄の手伝い、オムツ交換などさまざまなケアがあります。

加齢や病気によって、排泄機能に障がいがある人をサポートする「排泄介助」。

排泄介助はとてもデリケートなケアです。プライベートな行為を他人に手助けされることは、恥ずかしさや情けなさが伴います。不適切なケアをすると利用者さんの自尊心を傷つけてしまうおそれも。

この記事では、利用者さんの自尊心を尊重しながら自立意欲を高める、トイレやポータブルトイレの介助の手順等をご紹介します。

目次

排泄介助の準備

排泄介助をする上で必要な準備をご紹介します。

- ・トイレまでの通路や周囲を整理整頓し、転倒を防ぐ

- ・靴下や履物が滑るようであれば脱いでもらい、転倒を防ぐ

- ・トイレの温度の調節ができる場合は、適温にする

- ・トイレットペーパーは使いやすい位置に置く

- ・必要であれば陰洗ボトルと清拭用タオルを用意する

ポータブルトイレを使った排泄介助の手順(手すりがない場合)

ポータブルトイレとトイレを使った排泄介助の手順をご紹介します。

① ポータブルトイレをベッドのすぐ脇に設置しておく

ベッドに近い、安全な位置にポータブルトイレを置きます。

② 利用者さんに「トイレに行きましょう」と声かけをする

急かさずにゆっくりした口調を心がけましょう。

③ 利用者さんの身体を体位変換し、足が床につくようにベッドの端に腰かけてもらう(端座位)

体位変換に関しては こちらの記事を参考にしてください。

④ 利用者さんの身体を支え、立ち上がってもらう

手すりがない場合は、利用者さんに介護者の身体につかまってもらいましょう。お辞儀をするようにゆっくり立ち上がってもらいます。

⑤ ゆっくりと体を回転してもらう

片マヒの利用者さんの場合は、マヒのない方の足を軸にして回転してもらいます。

⑥ 利用者さんに介護者の肩につかまって重心をかけてもらい、衣服・下着をおろす

介護者につかまってもらっているので、介護者がよろめかないように気をつけます。

⑦ ポータブルトイレにゆっくりと腰をかけてもらう

パットやリハパンを使用している場合は、汚れている古いものを破棄して新しいものへと交換します。

⑧ 利用者さんの座った姿勢が安定しているのであれば、介護者はその場を離れる

見守りや介助が必要でなければ、介護者はその場を離れて、利用者さんにリラックスした状態で排泄してもらいます。

⑨ 排泄が終わり、利用者さんに呼ばれたら近づく

利用者さんに呼ばれたら近づきます。しばらくしても呼ばれなかった場合は、何度か声かけをしましょう。

⑩ 必要であれば陰部洗浄をし、陰部を前から後ろへ拭く

排泄物や皮膚の状態を観察し、陰部洗浄・清拭をします。陰部を拭くときは、細菌が尿道に入らないように、前から後ろへ拭きます。陰部洗浄では こちらの記事を参考にしてください。

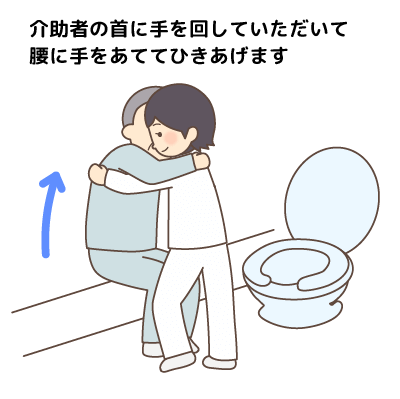

⑪ 利用者さんのうでを介護者の首に回して立ち上がってもらい、衣服・下着を上げる

お辞儀をするように立ち上がってもらい、ズボン・下着をあげます。

トイレを使った排泄介助の手順(手すりがある場合)

トイレを使った排泄介助の手順をご紹介します。

① 利用者さんに声かけをし、手引き歩行か車いすでトイレに向かう

歩行の場合は転倒事故に気をつけましょう。

② トイレ内の手すりにつかまってもらい、車いすの場合は、利用者さんの腰を支えながらゆっくり立ち上がってもらう

車いすの場合は、介護者が利用者さんの近くで支えるために、立ち上がったらすぐに車いすを後ろに引きます。

③ 利用者さんの背後に立ち、衣服・下着をおろす

しっかりと手すりにつかまってもらって、衣服・下着をおろします。

④ 方向転換しやすいように手すりをつかみ直してもらい、ゆっくりと回転して座ってもらう

利用者さんが2つの手すりにつかまっている場合は、方向転換しやすいように1つの手すりに両手でつかまってもらいます。ゆっくりと回転して座ってもらいます。

⑤ ポータブルトイレの⑧~⑩の動作と同様

⑥ 手すりにつかまってもらい、介護者が身体を支えながら立ってもらいます。その状態で、衣服・下着を上げる

しっかりと手すりにつかまってもらい、介護者は利用者さんの身体を支えながら立ってもらいます。

パットがずれないように衣服・下着を上げます。

⑦ 車いすの場合は方向転換してもらい、車いすに座ってもらう

車いすの場合は車いす持ってきて、利用者さんに手すりにつかまって方向転換してもらってから、座ってもらいます。

排泄介助のポイント

排泄介助では、下記の点に注意しながらケアしましょう。

介護が必要になったとしても、プライバシーを確保しやすいトイレでの排泄が理想です。ポータブルトイレを使用する際も、カーテンなどで仕切りを設けたり、下腹部でタオルをかけたりして、プライバシーを守りましょう。

座った姿勢が保てる利用者さんの排泄中は、リラックスできるようにドアの外で待ちましょう。

スリッパや靴下などで滑りやすいものは避けることで、移動時や立っている姿勢で転倒を防ぐことができます。トイレへ誘導するときは、きちんと便座に座るまで見守りましょう。

トイレに段差がある場合は、段差を解消し安全な環境を整えることも大切です。

尿意や便意を感じにくい利用者さんの場合は、排泄の時間を記録しておきます。その時間より早く、トイレ誘導をするように心がけましょう。「そわそわする」などの排泄サインに気付いたときは、さりげなく声かけをして、トイレに誘導してください。

高齢者は、腹筋周りの筋力低下によって便秘になりがちです。「決まった時間にトイレに行く習慣をつける」「便意を感じたら我慢しない」などの工夫をし、便秘を予防しましょう。

また、高齢者はトイレの回数を減らしたいために、水分摂取を控えてしまいがちです。脱水や便秘の原因になりますので、水分はしっかり摂取するよう声かけをしましょう。

高齢になったとしても、人に下の世話をされるのは誰だって嫌です。

恥ずかしい、情けないという気持ちにさせてしまうため、できるだけ自尊心を傷つけないように配慮をしましょう。何気なく言った一言が大きなショックを与えることもありますので、かける言葉に気をつけます。排泄物の量や匂いに関しては口にしないようにし、楽しい会話を心がけましょう。

排泄物や皮膚の状態の観察は大切ですので、利用者さんに配慮し、さりげなく観察するようにしてください。

排泄介助は介護者に体力的・精神的な負担がかかるため、ストレスを感じてしまいがちです。意図せずともつい嫌な表情を見せてしまっては、利用者さんに「申し訳ない」思いをさせて便意を我慢させてしまうこともあるかもしれません。排泄を急かしたり、失敗を責めたりせずに、成功したことを一緒に喜び、明るく接しましょう。

また、自立支援の観点からも利用者さんのできないことだけを手伝うようにしましょう。トイレットペーパーが取りづらい、切りにくい利用者さんには、切って手元に置いてあげると良いでしょう。

夜間などでパットやテープ式オムツを使用する場合も、日中の排泄はなるべくトイレを使用し、自立に向けた支援をしましょう。介護者都合でオムツを安易に使用してしまうと、尿意や便意を感じにくくさせたり、皮膚がかぶれやすくなったり、利用者さんの尊厳を傷つけてしまったりすることも。

できるだけトイレやポータブルトイレを使用し、オムツは最終的な手段として考えましょう。

ポータブルトイレの排泄介助の動画

排泄介助の方法を動画でもご紹介します。

【ポータブルトイレの排泄介助(手すりがある場合)】

自立を促す排泄介助が生活意欲をアップ!

排泄機能が低下し、失禁がだんだんと増えたとします。それでも少ない成功を喜び合う姿勢は大切です。たとえオムツが必要になっても、トイレやポータブルトイレへ誘導し排泄をするケアは、本人の生活意欲に大きな影響を与えるでしょう。できるだけ便座に座って排泄を行うことで、日々を意欲的に生活することができます。

できることは可能な限り本人に任せて、自立を促す排泄介助を目指しましょう。

参考サイト

あずみ苑「ご高齢者を傷つけない排泄介助(トイレ介助)のポイント」(2017年7月25日,http://www.azumien.jp/contents/method/00012.html)